一件作品

1

几个月前,策展人告诉我,邀请我参加的展览的主题是“四季”,等他走后,我打开电脑,想在博客上写点什么,想恢复一下对季节的感受,自从世界有了空调和暖气设备,冰箱充满不同季节(以前的那种季节)的蔬果之后,对季节的感受开始淡漠了。而且,全球都在变暖,甚至今年的南北的季节开始有错位的迹象。

我敲下了一句:“毕竟是春天了,我们园子里干燥的土地上开始有些绿色。”我立即发现这样的说法有些矫情。问题不是出在我对“春天”文艺青年般的“情怀”,而是“我们的园子”上。它带有一种危险感。它有炫耀的嫌疑。说在这个城市拥有自己的园子,会被眼明手快的网民骂得狗血喷头。在20年前,你说“自己的园子”,这没什么不妥,尤其像我这样在农村长大,摘辣椒当玩具的人来说,这是对土地热爱的表现。我现在这块没有被水泥覆盖的“土地”——巴掌大小的——是开发商对我们一楼的住户在阳光上损失的歉意。

不管怎样,我还是换了一个说法:“毕竟是春天来了,公园里干燥的土地开始有些绿色了。”但是公园和我有什么关系呢?有好几年都没去过公园了。我和公园的关系显然比不上公园的清洁工。虽然他们和公园的关系不是一般的紧密关系,而更多的是紧密的紧张关系,或紧张的紧密关系。怎么说都可以,反正就那个意思。

还是要回到一个恰当的关系位置来写一句关于“春天”,……时间过得真快,阳光快要落到前面那幢楼的背后去了。我一般是以这个光线的消失来确认是不是到了下午两点。所以我要抓紧一点时间,来完成“一个表达”。我想了一会,写到“毕竟是春天了,祖国大地开始有些绿色了”。太傻了,我划掉了这句。改写成:“毕竟是春天了,在亚洲——亚洲的中国——亚洲的中国的北方——亚洲的中国的北方的北京——亚洲的中国的北方的北京的朝阳区——望京地区——一个住宅小区——一个角落的干燥的土地上,开始有些绿色了”。不错,虽然不是很完美,但也勉强达到了我一直对艺术创作的独特角度的追求。卫星地图的视角。

完成了对季节的思考程序,我开始设想一些方案……

2

一个月过去了,我仍然想不出半个“四季”的方案,我只好打电话给策展人诉苦,他回答说“根本”不需要作品和四季有什么关系。他怕我仍然不明白,举了一个例子说,我这个火锅是麻辣火锅,不管你端来的是肥羊、鸭舌、土豆片,还是耗子鱼、金针菇,它仍然还是麻辣火锅。我觉得豁然开朗了。

那一刻,我觉得我的脑海里马上要产生四十个方案。

过了一天,我突然又为方案和主题太没关系而忧心戚戚。

3

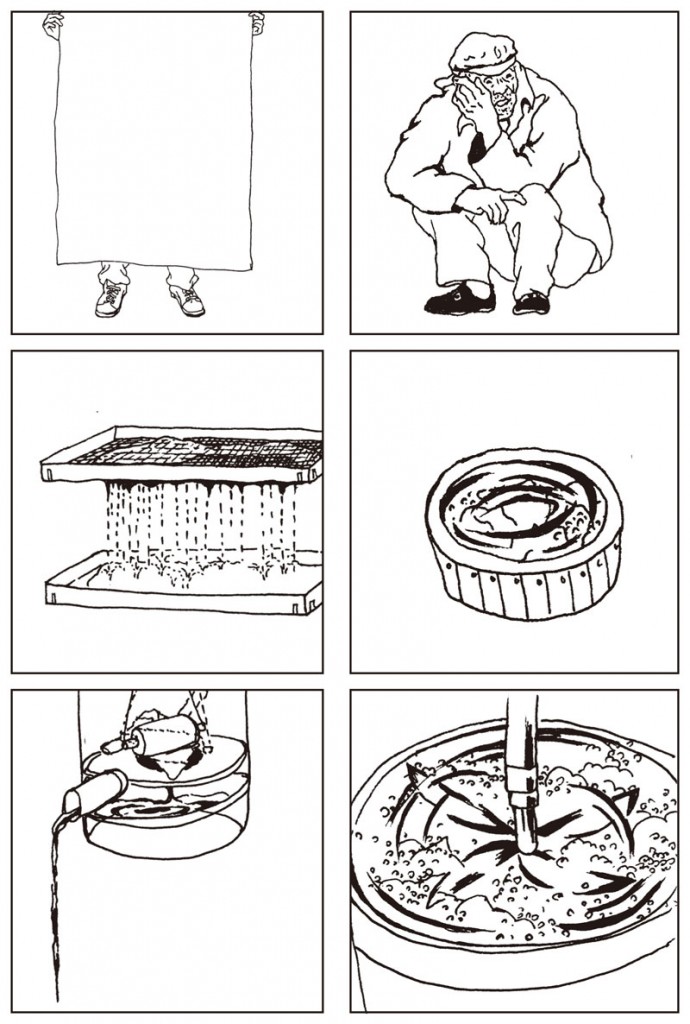

在“四季”的展厅里,有一件这样的作品,就是一张一人高的白纸,纸的边缘不整齐,看得出不是现代工艺的流水线上出来的,而是纯手工的纸。它夹在两块玻璃之间的真空层里。作品的Title在旁边的小标签上:《棉衣》。没错,这就是我的作品。那张小标签上,还有作品的材料说明以及对作品简单的阐释。大致内容是,这张白纸来自于一个一穷二白的老头身上一件一年四季都穿着的棉衣,它经过了浸泡、捣烂、磨浆、漂白、滤网……等一系列工艺之后,做成的一张白纸。

其它的阐述文字难以在这复述了,因为那是特殊的文本——我用一个秘密软件在电脑上自动生成的。这个软件的资料库有三千多篇/本艺术评论的著作,我只要输入一些关键词和所需要的字数,就能得到一篇学术性不错的文章。而且,这个软件还能自动上网搜索资料并分析批评家在艺术界影响力的排名,更新候选文章的次序。这是一个“智能”软件。它还有“理解难度”强、中、弱三个可调等级。我一般会让它令人费解点。太自白会影响效果,这无疑会损害对此有智力要求的观众的利益。

我输入的关键词有:问题、社会、城市、全、球、时间、艺术家、代、化、后、感、严肃、换句话说、60、70、80、90、果冻、不朽、存在、新、性、型、迷你裙、殖民、技术、工业、农业、信息、进一步说、消费、很显然、非常、探讨、历史、在这个意义上、转换、本土、世界、政治、剥离、真实、反过来、展开、时代。就这些。字数要求是200字内。这些关键词效果不错,用了两年了(除了“60”因使用率不高很快被淘汰了)。

4

若有所思。我望着这张在两块大水晶玻璃和做工考究的白色木框之中的这张白纸。

它起码获得了物理上尊重。在豪华镶金的马桶上和在劣质陶瓷的马桶上获得的自尊感是不一样的。

看到它那么有尊严,那么平整,那么没有一点折印。我就明显感觉到了来自虚荣心的辐射波一阵阵荡漾过来。

把作品用图钉摁在墙上的时代一去不复返了。我甚至有了1949年的豪迈之情。这件作品不久后还将去纽约一个美术馆展出,我的画廊还给对方慎重地提出了展厅的光线、温度和湿度的要求。我得承认,它获得的待遇有点太过分了。

5

我需要给观众们记者们介绍这件作品的来龙去脉,首先,这张白纸的前身是一件穿了十几年的棉袄。棉袄的主人我从小就认识,现在七十多岁了。我小的时候他还抱过我,经常喜欢把我高高地抛起来然后双手接住。后来他觉得这个技术太娴熟了,就尝试用一只手来接。幸好他还是抓住了一条腿,要不然我就完蛋了。他以后再也没有得到抱我的机会。他一直没有离开过那个村子,没有娶老婆,没有孩子,十几年只穿同一件棉袄。过着现在很时髦很流行很环保的“简单生活”。

在这个作品方案想出来后,开始寻找这么一件棉衣之前,我从来没有想到过这个差点把我摔死的老头会进入我的艺术创作中来。我从来没有记起过他。他对我是不痛不痒的存在。我知道这种残酷性也正发生在我和其他人之间。

他,刘青山,也对我千里迢迢来找他感到非常的意外,我四岁离开了那个村子,他仍然完整地保留了对我那时候的所有记忆。我请他喝酒,请他讲述这件棉袄的故事,他竟然说这件棉袄是菩萨给的,十年前因为村子有个农民觉得他对他老婆有“老不正经”的行为,一把火烧了他的住了几十年的房子,而这件棉衣奇迹般的完好无损(我想是因为那时他刚好正穿在身上)。现在他住在一座他靠自己一人之力搭起的楼房里,花了十年时间,每天他都在村子里拾来一些木头、烂砖块、竹子、矿泉水瓶、可乐罐、草等等,依傍一棵大树慢慢堆砌,现在已是2层的复式楼。工程还在继续。

我给他带来了四套服装,春夏秋冬他都有适季的衣服了。他答应把他那件穿了十多年的棉衣送给我。他喝了酒之后开始兴奋起来,讲他的孤独,别人都不愿意和他来往;他的委屈,村子的人丢了东西都会首先怀疑他;他的担心,村委会要把他的房子那块地卖给一个老板作化工厂;他的愿望,他想去天安门看看毛主席……我对他的故事的需求其实没有这么多,只要能满足我的作品阐释和应付一些记者就可以了。所以,当他的话溢出这个容器的时候,我开始心不在焉。我相信大多数艺术家的感受和我一样。他们,民工、残废者、失业者、乞丐等等那些所有家什财物只能堆满展厅几个平方的人,其实都属于一个种类:艺术作品的材料。

如果他的痛苦不是你的痛苦,他的快乐不是你的快乐,有效的交流将会是短暂的。这意味着,有需求关系的交流,才不会是虚假的。平心而论,我觉得这一点也十分正常。我想起几个月前和一个叫米娜娜同学的交流。我们在酒吧里热切地交流了几个小时,都觉得和对方起码还有几百个昼夜的话要倾诉,但是第二天上午,我们在酒店房间各自穿好袜子之后,再也无话可说。那天晚上我还讲了自己的一个想法,找一只猴子来当我的助手,帮我画一些画。米娜娜同学幽幽地问:“这样做多少年呢?”我说:“几个月,最多一年吧。”她说:“然后呢?”我说就还给驯猴的人啊。她水汪汪的大眼睛望着我:“你不觉得太残酷了吗?”“为什么呢?”我问。她说:“它对你产生了感情怎么办?”然后我开始真正反思了。面对这么一个漂亮的女孩我不能表现出没有情感。美貌是有说服力的,越美貌越有说服力。这点对一个“健康的男人”来说尤其如此。我们几乎就只是肉体。肉体的状况构成了我们精神和道德观念。在这个荷尔蒙主义的晚上,我追随她信奉了动物保护主义。

6

一张白纸很快就制作出来了。一开始我想在那上面做点什么,我本来没有想做得那么极简的。画点什么呢(和他有关系的)?我想起刘青山曾提起过他一辈子的梦想就是去天安门。但是这个也太“中国”了,太“符号化”了,如果拿到欧美国家去展览,就太有“后殖民主义”嫌疑了。这会把事情搞砸。

也许他心目中还有个女人?一个念念不忘的女人。我马上飞过去和他见面。这样,作品的成本又增加了。他看见我又出现在他面前很吃惊,非常高兴地说,以后他要把他的楼房留给我。他接过我带给他一张天安门的明信片看了半天,但没有说什么。我请他去镇上喝酒,他说自从穿了我给他的新衣服之后村里人对他不一样了,见面也会点点头,甚至还有一个五十多的寡妇对他抛了几个有意思的眼神。他说并不是几件新衣服的原因,而是村里人觉得他在北京有人。我接着他的话头把“交流”引向女人方面。出我意料的是,他好像很喜欢谈这方面的话题。他说他的初恋情人是人民币上的一个女拖拉机手,对这那张一元钞票一天可以手淫七、八次,他说他一直很穷,没有姑娘愿意嫁给他,只有自己的手愿意和他过性生活。无比苦闷,他当时愿意死于那辆拖拉机下,如果是她开着从他身上压过去。我告诉他其实那个女拖拉机手和你差不多大哩,现在哈尔滨,都儿孙满堂了。他略微表现出一点不好意思。解释说那个时候的人都很不开放,想得不多,想得最多的是那张圆圆的脸,然后有时能想到乳房部分,阴毛部分根本没想过……我开始想象我的那张白纸,上面出现了用阴毛勾勒的一副女拖拉机手的形象。

我开玩笑说:“你对人民币做那些事情,难怪人民币不喜欢你。你就没有喜欢过一个活生生在你面前的女人吗?”他说有的,年轻的时候他在村办学校的食堂做过炊事员,有个女教师长的很漂亮,每次她来打饭他都会特意给她双份的菜。那个姑娘也明白他的心意,每次见到他都会不好意思地对他笑笑。后来那个女孩被调到镇上的学校去了,临走前还送给他一张照片作留念。我很期待地问:“那张照片现在还在吗?”

他带我去他树上的楼房里。这个“树楼”很小,只有不到4平米,大概有5米高,里面像个博物馆一样有很多奇怪的东西,他从房子中的半截树枝上挂着一个竹篓里拿出一个有小脸盆大小的贝壳,小心地打开它,我看见一张一寸黑白照片像珍珠一样躺在里面。但是因为磨损和褪色,已经看不清五官了,只看得出有条长辫子,照片上的脸部分的显影膜完全没有了。他说这是十年前那场火,他唯一救出来的东西。我问:“她到底长得是什么样子呢?”他用奇怪眼神看着我,指着照片说:“这不是很清楚吗?你看她的眼睛大大的,多么长的眼睫毛啊,还有鼻子,你看,多挺,这儿,她的嘴,嘴角是上翘的,平时她都这样……”

我半天都没说出话来,真的觉得被感动了。

最后,我还是狠下心向他借出这张照片,答应他一个星期就给他送回来。

7

我一回到北京,马上把这张照片拿去电分。另外我还请了一个法医根据这张模糊的脸形来做电脑复原绘图。我就接到老家的人的电话说我走后的第2天,刘青山就去世了。

一瞬间我的感觉成了一种空无的状态,世间的一切对这个人来说都逝去了。人生就是一本有限的日历,在上面曾经留下过也许有意思的线条,但没有记忆的参考,它们最终也是无谓的。他的那些大大小小的灾难和幸运、食堂里的心跳、那些几千次孤独的勃起、他的树上的宫殿……其实都是虚构。从空白的第一页到空白的最后一页,不同的人或厚或薄的日历内容,都是个体的虚构。

所以,这件作品,就是这张白纸了。我仿佛觉得他的一生都在里面,这是我彻底感到的虚空。

2008年3月北京

(图/江奕)